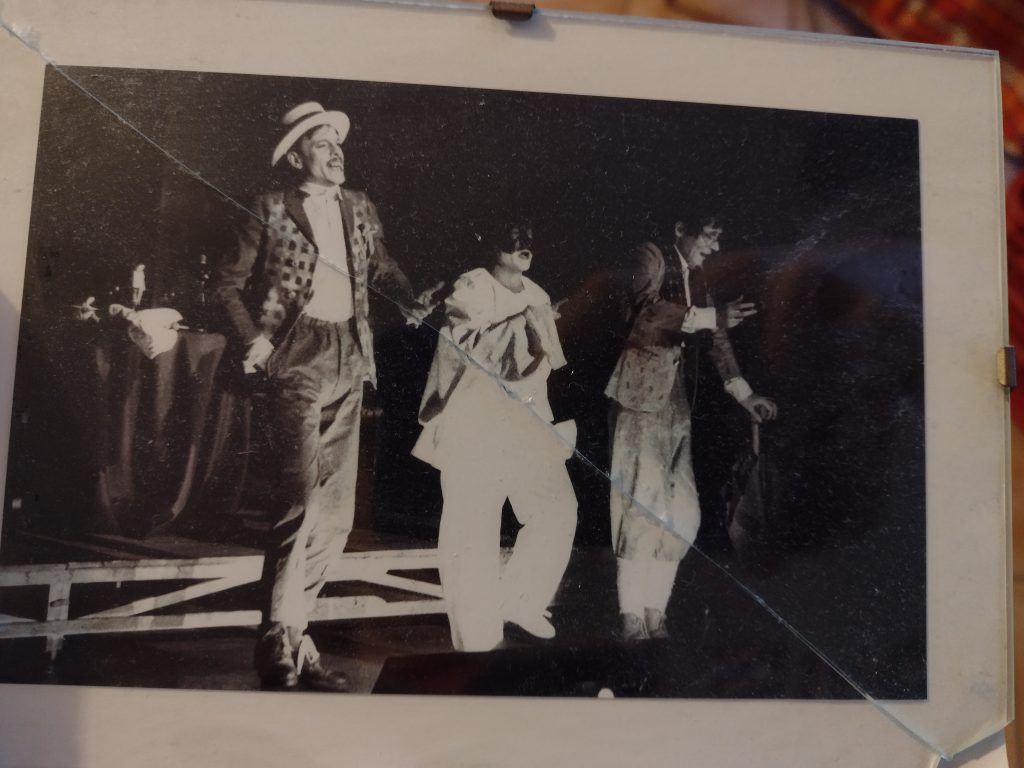

Mia figlia fin da piccolissima indicava una foto che c’è in casa e chiedeva chi fossero le persone ritratte. L’immagine è in bianco e nero e inquadra un palcoscenico. Cattura un momento della ripresa del 1978 di ‘A morte dint’o lietto e Don Felice di Antonio Petito portata in scena dal Granteatro. Da sinistra appaiono Toni Bertorelli nei panni di Felice Sciosciammocca, Gigio Morra, al centro, con la maschera di Pulcinella e Carlo Cecchi – Cardillo in quell’occasione – che di quella compagnia era regista oltre che attore.

Non è un caso che quella istantanea stia in una delle case che attraverso. È una copia di una foto che trovai al Centro studi del Teatro stabile di Torino mentre scrivevo la mia tesi di laurea proprio su quel testo di Petito, portato in scena dal Granteatro nel 1974 e nel 1978.

Carlo Cecchi, tuttavia, non è stato solo l’oggetto della mia tesi. Sebbene ci abbia parlato vis à vis una volta sola, per me, attraverso la visione dei suoi spettacoli e l’analisi delle sue (poche) dichiarazioni, è divenuto un maestro di teatro. Per inciso, mi rendo conto solo oggi che ho cominciato a fare le mie cose da sola proprio nel momento in cui studiavo il suo modo di recitare, di mettere in scena spettacoli e di lavorare sui testi.

Cecchi sta per compiere ottantatré anni, gli auguro lunga vita e di calcare le assi dei palchi finché ne ha voglia, ma a questo punto, per noi che ne ammiriamo l’arte, ogni lasciata è persa: quando ho visto che una sua produzione passava da Torino ho sentito forte l’urgenza di tornare a vederlo in scena e portarci anche mia figlia.

Lo spettacolo in questione è un dittico di atti unici di Eduardo De Filippo. Uno – Dolore sotto chiave – proveniente dal suo ciclo post bellico, La cantata dei giorni dispari, e l’altro – Sik Sik l’artefice magico – di quando ancora recitava con Titina e Peppino.

Le circostanze narrative di Dolore sotto chiave sono di gusto pirandelliano: Lucia, per prevenirne il dolore, nasconde dietro una coltre di messinscene e bugie a Rocco, suo fratello, la morte della moglie Elena. La vicenda prende avvio quando Rocco, dopo aver pazientato per undici mesi, forza la mano e scopre di essere vedovo. L’ambientazione della storia è borghese e non ci vengono risparmiate nemmeno le immancabili corna, questa volta consumate solo nelle intenzioni però, perché “la cornuta” nel frattempo è deceduta.

Cecchi si preoccupa di eliminare quanto di patetico Eduardo ha messo nel copione e di accentuarne invece i toni minacciosi. Più che sentire le passioni dei personaggi l’invito è a sentire la situazione, prendere posizione. Due porte – danno su camera da letto e uscio di casa – incombono sulla tavola intorno alla quale si svolge l’intera vicenda. Il riserbo dovuto alla stanza del talamo viene violato da Rocco, l’unico personaggio a cui questo luogo dovrebbe essere precluso; dalla comune invece entrano ed escono i partecipanti alla recita messa in piedi da Lucia per risparmiare il cuore di suo fratello, evitargli dolore, impedirgli gesti disperati. Qui vale la pena evidenziare che attraverso una scelta scenografica brechtiana – le porte sono poste centralmente, a 45 gradi rispetto al fronte del palco, e ci mostrano chi recita anche quando varca le soglie ed esce fuori scena – tutto viene messo come fra virgolette, a sottolinearne il carattere di gioco teatrale, a stemperare anche su quel piano qualsiasi possibilità di immedesimazione da parte di chi guarda.

Angelica Ippolito recita Lucia, la terribile sorella, a sussurri fetidi: ne fa una specie di drago a guardia di un tesoro, il corpo supposto agonizzante di Elena. La Lucia di Ippolito è un personaggio potente, di quelli disposti a uccidere freddamente per ciò che suppone essere amore ed è, a tutti gli effetti, fedeltà al decoro borghese e a un certo ideale romantico. Il personaggio di Rocco, recitato con mestiere, onestamente ma senza sorprese, da Vincenzo Ferrera, è tutto minacce di morte: per la sorella ingannatrice, per il vicinato invadente, per se stesso. Hanno entrambx torto, sono entrambx vittime. Lo scontro dei due caratteri è allo stesso tempo la cristallizzazione e il frantumarsi della prigione borghese e patriarcale del “buon nome”, del “si fa ma non si dice”, del “si dice una cosa per poterne fare clandestinamente un’altra”. Se c‘è una morale è questa: violenza e sopruso covano intorno alla recita dell’unità famigliare e alle promesse di eterno amore.

Angelica Ippolito recita Lucia, la terribile sorella, a sussurri fetidi: ne fa una specie di drago a guardia di un tesoro, il corpo supposto agonizzante di Elena. La Lucia di Ippolito è un personaggio potente, di quelli disposti a uccidere freddamente per ciò che suppone essere amore ed è, a tutti gli effetti, fedeltà al decoro borghese e a un certo ideale romantico. Il personaggio di Rocco, recitato con mestiere, onestamente ma senza sorprese, da Vincenzo Ferrera, è tutto minacce di morte: per la sorella ingannatrice, per il vicinato invadente, per se stesso. Hanno entrambx torto, sono entrambx vittime. Lo scontro dei due caratteri è allo stesso tempo la cristallizzazione e il frantumarsi della prigione borghese e patriarcale del “buon nome”, del “si fa ma non si dice”, del “si dice una cosa per poterne fare clandestinamente un’altra”. Se c‘è una morale è questa: violenza e sopruso covano intorno alla recita dell’unità famigliare e alle promesse di eterno amore.

L’asfissia da luogo chiuso, il rischio della sua deflagrazione, mi è parso aleggiasse anche in uno degli scambi iniziali fra Rocco e Lucia:

ROCCO: Non la vedo da un anno. (Poi chiede ansioso) E il medico?

LUCIA: Stai tranquillo. Ha detto che può campare lungamente, ma non deve avere emozioni. Povera Elena, deve rimanere immobile il più possibile e in posizione orizzontale.

ROCCO: Che vita!

LUCIA: Non deve nemmeno leggere. Il dottore ha detto che anche un giornaletto per bambini può darle emozione. Se tu la vedessi quando la rinfresco e le aggiusto i cuscini… ormai sono diventata pratica… mi guarda con tenerezza infinita, e mi sorride come se volesse dirmi: «grazie», perché sa che non deve parlare. Neanche questo le permette il dottore.

ROCCO: Neanche parlare?

LUCIA: Ha un filo di fiato, povera figlia? Quando qualche volta commette l’imprudenza di farlo, devo correre subito ai ripari.

Nella maniera in cui Ippolito sceglie di pronunciare quel “può campare lungamente” e in quel “correre ai ripari” quando si prende parola io ci ho sentito risuonare una lettura della gestione dell’emergenza pandemica e ipotizzo che proprio quell’aggancio abbia fatto ricadere la scelta del regista su questo atto unico.

Nelle vesti di attore Cecchi qui si è scelto il professor Ricciuti, un personaggio minore, giusto una comparsa nel testo eduardiano, ma si riserva di inventarci sopra un numero classico da attor comico: un’estenuante telefonata con annessa lezione di cucina e istruzioni per cucinare la coratella coi carciofi. Deliziosa (la telefonata, non la ricetta che di mio sono vegana).

Di questo primo atto mi preme sottolineare anche la prova di Dario Iubatti nei panni della molesta vicina Paola: riesce nell’impresa non semplice a queste latitudini di recitare un personaggio femminile, per quanto ridicolo, senza calcare troppo sul giudizio sessista.

Quando Eduardo scrisse Sik Sik l’artefice magico non aveva ancora trent’anni. Si tratta di un

quadretto di miseria del sottobosco artistico di inizio secolo. Sik Sik è un illusionista – secco secco, la fame ce l’ha scritta nel nome – che pochi minuti prima di salire sul palco rimedia un nuovo imbranatissimo compare che gli regga il gioco per i suoi trucchi, La vicenda prende avvio in esterno, “fuori dal teatro”: qui Sik sik prova a istruire la sua nuova spalla. Nella seconda parte dell’atto assistiamo allo svolgimento del numero magico: parte subito in salita perché in scena, oltre al compare nuovo, irrompe quello vecchio, inviperito per l’esclusione. L’esibizione di Sik Sik non può che finire in tragedia.

Cecchi – che qui recita proprio lo scalcinato illusionista – si mantiene abbastanza fedele al testo di Eduardo ma di nuovo ne asciuga gli aspetti patetici. Le lacrime che De Filippo prescrive al personaggio sul finale in questa messinscena sono sostituite da uno sguardo stoico in platea. Cecchi sembra dire che con fatica si va avanti, a dispetto dei rovesci e delle angherie, senza fare/farsi illusioni. Di nuovo ci ho visto un aggancio ai nostri giorni: come un discorso intorno alle vessazioni che i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo e della cultura hanno subìto e continuano a subire.

Angelica Ippolito fa di Giorgetta, compagna e spalla di Sik Sik, un automa esausto che prova a sopravvivere alla stanchezza, alla fame, all’infamia, alla subalternità che il ruolo di consorte, madre – è incinta – valletta le impongono. Porge gli oggetti, incornicia fra le dita il sorriso, mostra meccanicamente la coscia.

La materializzazione dei personaggi eduardiani in corpi di persone anziane – anche Ippolito si avvicina agli ottanta anni – aggiunge alla messinscena il sapore di una persistenza antica, di una resistenza. I due clowneschi pois rossi che Cecchi esibisce sul meta-palco dell’esibizione di Sik Sik sono ancora una volta la cifra della sua recitazione, della sua regia, della sua poetica. Ostentata e deliberata finzione: perché il teatro è gioco, la recita una partita, il copione un regolamento che può e forse deve essere infranto, perché quell’essere gioco significa che il teatro che ci fa vibrare avviene nel presente ed è quindi imprevedibile, in qualche modo non ancora scritto.

La materializzazione dei personaggi eduardiani in corpi di persone anziane – anche Ippolito si avvicina agli ottanta anni – aggiunge alla messinscena il sapore di una persistenza antica, di una resistenza. I due clowneschi pois rossi che Cecchi esibisce sul meta-palco dell’esibizione di Sik Sik sono ancora una volta la cifra della sua recitazione, della sua regia, della sua poetica. Ostentata e deliberata finzione: perché il teatro è gioco, la recita una partita, il copione un regolamento che può e forse deve essere infranto, perché quell’essere gioco significa che il teatro che ci fa vibrare avviene nel presente ed è quindi imprevedibile, in qualche modo non ancora scritto.

E quindi sì, sono felice che mia figlia abbia potuto vedere tutto ciò accadere su un palco.

Post scriptum: pare che la mia vocazione di trans/femminista guastafeste mi imponga di ficcare tutte le dita in tutte le piaghe. La scelta di portarsi degli animali vivi in scena – due tortore e una gallina – è assai discutibile non solo sul piano etico ma anche su quello estetico. Non ce n’era nessun bisogno e, molto probabilmente, se si fosse optato per riproduzioni di animali, l’effetto di ricercata finzione sarebbe stato ancora più potente.

Post scriptum: pare che la mia vocazione di trans/femminista guastafeste mi imponga di ficcare tutte le dita in tutte le piaghe. La scelta di portarsi degli animali vivi in scena – due tortore e una gallina – è assai discutibile non solo sul piano etico ma anche su quello estetico. Non ce n’era nessun bisogno e, molto probabilmente, se si fosse optato per riproduzioni di animali, l’effetto di ricercata finzione sarebbe stato ancora più potente.

Post post scriptum: la recensione teatrale è un genere letterario in decadenza. Ringrazio qui la teatrante Debora Benincasa che con il suo esempio mi ha fatto tornare la voglia di scriverne.

Le foto sono prese da qui.